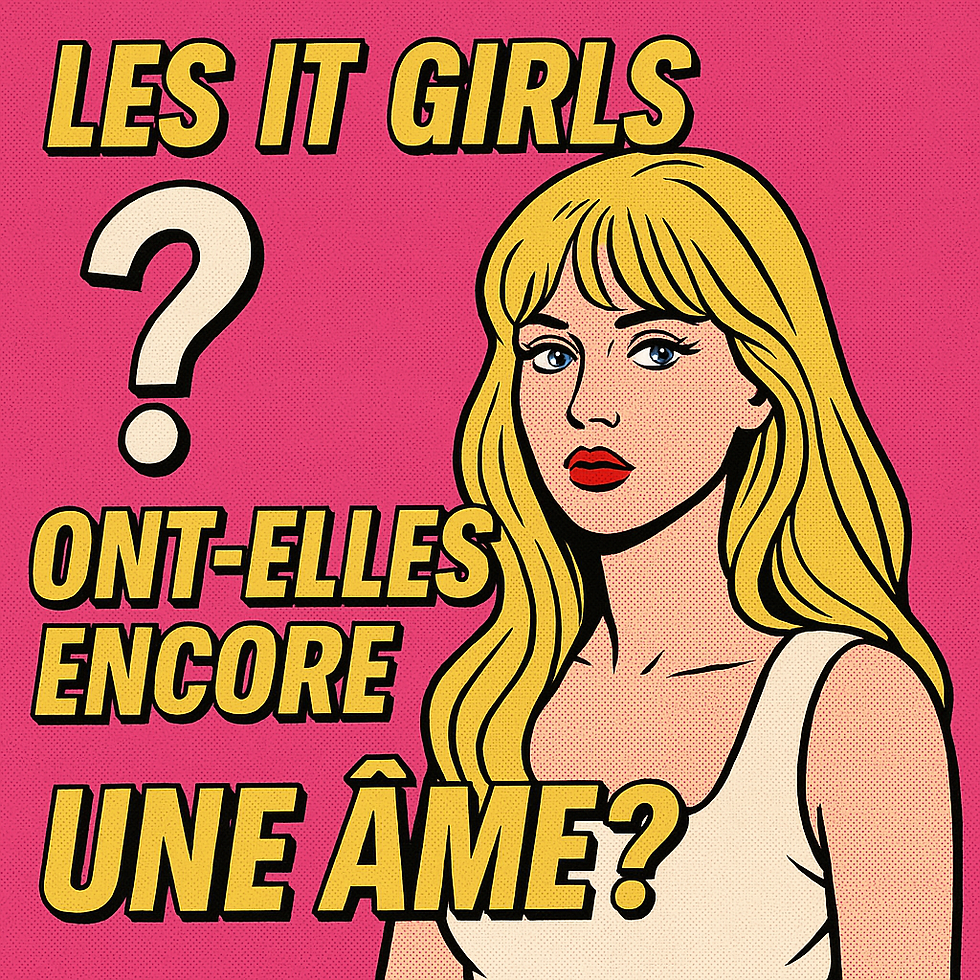

It Girls : encore humaines ou déjà programmées ?

- Harmonie de Mieville

- 8 juin

- 10 min de lecture

Dernière mise à jour : 30 juil.

C’est une fille que tu croises sans la connaître. Elle est assise dans un café où tout est beige. Elle boit un matcha dans un gobelet réutilisable, son brushing est parfait, elle n’a pas l’air pressée. Tu la regardes, sans savoir pourquoi. Il y a un silence autour d’elle, même dans le bruit. Elle existe comme un filtre. Comme un fantasme doux.

Tu ne sais pas ce qu’elle pense. En fait, tu n’es même pas sûr qu’elle pense. Elle te rappelle quelque chose, une pub Zara ou une vidéo TikTok déjà vue mille fois. Son visage n’a pas d’histoire, juste une ambiance. Elle pourrait s’appeler Emma, Léa, Haerin, Sabrina ou juste “@softgirllover99”. Elle est à la fois partout et nulle part. Une fille qu’on ne touche pas. Une image qu’on scrolle.

Et si je te disais que cette fille n’existe peut-être pas vraiment ? Qu’on a vidé le concept d’it girl de toute substance pour en faire un objet à monétiser ? Qu’on ne parle plus de vraies femmes, mais d’esthétiques recyclables ? Qu’on peut remplacer n’importe laquelle d’entre elles sans que l’algorithme bronche ?

L’it girl, aujourd’hui, c’est une ambiance Pinterest qu’on peut porter. Une DA portable, clean, sponsorisable. Et la question, celle qu’on ne pose jamais à voix haute, c’est : est-ce qu’il reste encore une âme là-dessous ? Est-ce qu’une icône peut encore être humaine ? Ou est-ce qu’on a troqué la personnalité pour la perfection — et l’âme pour le branding ?

Dans cet épisode, on démonte le mythe. On va parler de Sabrina Carpenter, de Haerin de NewJeans, des clones Zara, du coquette-core, de Lana Del Rey, de BeReal, d’influenceuses IA. On va chercher ce qu’il reste quand on gratte sous la couche de blush et les jupes plissées. On va parler de marketing, de désir, d’algorithme… et d’extinction de l’imprévisible.

Bref. Aujourd’hui, on va regarder de plus près cette fille qu’on voit trop, et qu’on ne connaît pas.

Naissance, mort et recyclage de l’“it girl”

Il fut un temps où être une it girl, c’était presque un accident. Une fulgurance. On ne le décidait pas. On ne l’industrialisait pas. On le devenait parce qu’on avait ce quelque chose – l’aura, le charisme, le style, mais surtout une forme d’inaccessibilité fondée sur l’authenticité perçue. Dans les années 1920, Clara Bow est la première à porter ce titre. L’“it” faisait référence à cette aura magnétique, indéfinissable, qui captait l’attention sans effort. Elle ne suivait pas la tendance, elle l’incarnait.

Le terme ressurgit ensuite par vagues. On a eu les Andy Warhol girls, les Paris Hilton, les Alexa Chung. Des figures qui cristallisaient l’époque tout en s’en moquant un peu. Elles étaient à la fois dans le système et en décalage. Être une it girl, c’était être regardée, mais c’était aussi une manière d’habiter le monde avec une forme d’ironie tranquille. Une manière de dire : “Je suis là, je brille, mais je m’en fous.” Ça n’était pas une profession. C’était un état de contamination médiatique.

Et puis, tout s’est accéléré. Avec l’arrivée des réseaux sociaux, la figure de l’it girl a glissé. Elle s’est décorporalisée. On est passé d’un phénomène organique à une stratégie marketing. Là où l’it girl des années 2000 était un peu floue, un peu bancale, un peu excessive – bref, humaine – l’it girl des années 2020 est devenue une esthétique exportable. Et surtout : monétisable.

Aujourd’hui, on ne devient plus it girl. On se construit comme telle. Chaque élément – des cheveux aux ongles, des playlists aux poses Instagram – est minutieusement calibré pour produire une image virale, duplicable et consommable. Le style “effortless” est devenu l’objet d’un effort permanent. Même la prétendue négligence est optimisée. Les tenues “oh, je suis sortie comme ça” sont issues de moodboards Notion partagés avec des stylistes personnels et des agences. La spontanéité est une illusion produite par des gens payés à l’heure.

Ce qui était jadis une vibration culturelle est désormais une ligne éditoriale. Le look de l’it girl ne dit plus “je suis unique”, il dit “vous pouvez être moi si vous achetez les bons produits”. Et les marques ont bien compris l’intérêt de transformer des personnes en moodboards ambulants. Zara, H&M, Shein… leur business model repose désormais sur cette figure de l’it girl en série, qui évolue plus vite que les saisons de la mode. Chaque virale TikTok devient une it girl d’un mois, jusqu’à être remplacée par une nouvelle esthétique. L’it girl est devenue jetable. Et c’est là que le mot “produit” commence à prendre tout son sens.

Mais ce glissement n’est pas qu’un problème d’authenticité ou de style. C’est une question de fond sur notre rapport à l’individualité. Parce qu’en transformant l’“it girl” en kit de démarrage, on ne fait pas que neutraliser l’originalité : on la remplace par une stratégie de désir. On n’admire plus une personne, on consomme une projection. Et cette projection, elle n’a pas besoin d’âme. Elle a juste besoin d’adhérer à l’algorithme.

Coquette-core, clones TikTok et esthétique algorithmique

Si le Segment 1 posait la question de l’industrialisation de l’it girl, ce qui suit, c’est son clonage. Littéralement. Parce qu’à force de produire des figures calibrées, on a glissé vers quelque chose d’encore plus radical : l’esthétique algorithmique. Une it girl ne naît plus : elle s’assemble. Et l’exemple parfait de cette logique, c’est le coquette-core.

À l’origine, c’était une sous-tendance douce, inspirée des années 2000, des nœuds dans les cheveux, de Marie-Antoinette version Tumblr. Une esthétique sucrée, faussement naïve, qui jouait sur l’ultra-féminin en mode rétro. Sabrina Carpenter en est devenue l’incarnation. Elle n’a pas inventé le style, mais elle l’a absorbé jusqu’à fusionner avec lui. Et désormais, difficile de dire si Sabrina est une chanteuse pop… ou un compte Pinterest vivant. Tout, de ses clips à ses looks en story, fonctionne comme un moodboard sur pattes. C’est efficace, parfaitement maîtrisé, et profondément aseptisé.

Même logique pour Haerin de NewJeans. Elle est souvent présentée comme l’it girl ultime de la quatrième génération K-pop. Mais ce qui frappe, c’est la froideur clinique de sa beauté. Elle semble sortir d’un laboratoire visuel où chaque détail – l’angle du regard, le choix du gloss, la neutralité chromatique de ses tenues – a été pensé pour déclencher un maximum de captation visuelle sur TikTok. Haerin n’est pas juste filmée : elle est scannée. Elle n’exprime pas. Elle incarne. Et c’est exactement ce que l’algorithme demande.

On assiste à une prolifération de clones. Pas au sens figuré, au sens viral. Tape “Zara girl” sur TikTok et tu tomberas sur des milliers de vidéos où les jeunes filles présentent leur outfit du jour dans un appartement au mur blanc, les cheveux brushingés, une robe drapée dans les tons neutres, un sac baguette, un filtre “lumière naturelle” même à 23h. Elles ont toutes le même visage, les mêmes poses, la même diction. Ce n’est pas une mode : c’est un template. Un filtre appliqué sur des identités.

Le paradoxe, c’est que ces it girls 2.0 sont censées représenter la tendance. Mais comme elles sont toutes interchangeables, la tendance devient un écho vide. Ce n’est plus une esthétique. C’est un algorithme qui tourne en boucle. Et à force de courir après le même idéal de perfection silencieuse, on obtient une armée de mannequins numériques, bien réelles, mais désincarnées.

Ce qui rend tout ça particulièrement glaçant, c’est que cette uniformisation se vend comme de l’authenticité. “Sois toi-même”, mais version Zara. “Exprime-toi”, mais dans les tons crème. Même la rébellion est devenue prévisible : les TikToks qui prétendent casser les codes se contentent de les reformater. Et derrière cette esthétique lissée, il n’y a plus d’âme. Juste un effet de halo algorithmique, où ce qui plaît, c’est ce qui se fond. Ce qui choque, c’est ce qui déborde.

Alors la vraie question, ce n’est plus seulement “qui sont les it girls aujourd’hui ?” Mais plutôt : est-ce qu’on peut encore être quelqu’un quand on devient ce que l’algorithme attend de nous ?

It girl vs IA girl : la perfection sans personne

À ce stade, on pourrait se rassurer en se disant qu’au moins, derrière chaque clone Zara, chaque visage Haerinifié, chaque Sabrina Carpenter générée en boucle dans les FYP, il y a encore une personne. Une chair, une voix, un cerveau qui choisit – ou croit choisir. Mais cette illusion d’un “reste d’humain” ne tient plus longtemps. Parce qu’aujourd’hui, l’it girl ne doit même plus être vivante pour faire de l’audience. Il lui suffit d’être cohérente.

Lil Miquela, Aitana Lopez, ou plus récemment les influenceuses IA anonymes de type “AI Girlfriend” qui se multiplient en story sponsorisée sur Instagram, sont devenues l’aboutissement logique du processus. Des créatures pixelisées, parfaitement stylées, jamais mal cadrées, jamais prises de court. Elles ne vieillissent pas, ne dorment pas, ne se contredisent pas. Elles sont toujours disponibles, toujours flatteuses, toujours alignées avec la tendance du jour.

Et surtout : elles sont entièrement optimisées. Leurs looks sont générés pour maximiser le taux de clic. Leurs posts sont calibrés pour la viralité. Leurs émotions sont simulées à des fins de conversion. C’est l’it girl sans hormone, sans doute, sans fatigue. L’it girl qui ne se plante pas. Et le plus inquiétant, c’est que ça fonctionne. Des milliers de gens commentent sous leurs photos comme s’ils s’adressaient à de vraies personnes. Parfois même en sachant que c’est faux. Parce que ce n’est pas l’humanité qu’on cherche. C’est la constance esthétique.

Et le phénomène ne se limite pas aux figures 100% numériques. BeReal, à la base, c’était censé être la riposte à Instagram. “Une fois par jour, montre ta vraie vie, sans filtre, sans préparation.” L’intention était belle. Mais l’exécution ? Rapidement, BeReal est devenu un théâtre du faux naturel. On retarde l’alerte pour capter le bon moment. On anticipe, on scénarise. On recrée une illusion d’instantanéité qui est en réalité ultra maîtrisée.

Même les outils censés nous reconnecter à l’authentique finissent absorbés par la logique du beau, du cohérent, du brandé. Parce qu’au fond, ce qu’on attend d’une it girl aujourd’hui, ce n’est plus une personne. C’est une ambiance. Une atmosphère. Un preset émotionnel qui cadre avec nos humeurs, nos playlists, nos to-do lists.

Et si une IA peut faire ça sans dériver, sans changer de DA au fil des mois, sans besoin de pause mentale ou de vie privée… alors pourquoi s’embêter avec des vraies filles, hein ? Pourquoi se coltiner les aspérités, les contradictions, l’imprévisibilité ? L’âme humaine, ça bug trop souvent pour l’algorithme.

Et c’est peut-être là que se cache la vraie fracture contemporaine : on ne cherche plus des icônes humaines. On cherche des surfaces projetables. On ne cherche plus à comprendre des parcours, on veut des visages stables. Et plus ces visages sont lisses, plus ils nous rassurent. Plus ils nous donnent l’illusion d’un monde où rien ne déborde.

Mais un monde sans débordement, est-ce encore un monde vivant ?

L’it girl humaine : survivante ou anachronisme ?

Face à cette armée de clones, à ces visages générés ou généralisés, une question persiste : est-ce qu’il reste une place pour une it girl humaine aujourd’hui ? Une vraie personne, avec ses contradictions, ses phases étranges, ses mauvaises tenues, ses post Insta bizarres, ses jours sans charisme et ses soirs d’égarement stylistique ? Est-ce qu’il reste une marge pour l’imprévisible ? Pour la singularité qui dérange l’algorithme plutôt que de le servir ?

Quelques figures résistent, ou du moins tentent de s’échapper du moule. Julia Fox, par exemple. Elle a tout pour être une it girl : mannequin, actrice, créature de mode. Mais elle refuse systématiquement de se lisser. Elle publie des vidéos où elle se montre au naturel, évoque ses galères, revendique ses troubles, sa maternité solo, son rapport ambivalent à la célébrité. Elle joue avec l’esthétique sans jamais s’y perdre. Elle est toujours à deux doigts de saboter sa propre image – et c’est précisément ce qui la rend fascinante. Parce qu’elle existe encore hors de l’image. Elle garde une opacité. Une part de chaos. Une impossibilité de modélisation.

Dans un autre registre, Jennie de BLACKPINK propose un cas tout aussi intéressant. Officiellement, c’est une it girl mondialisée. Égérie Chanel, idole K-pop, figure de la coolitude millimétrée. Et pourtant… il y a chez elle une retenue, une résistance sourde à l’hyper-exposition. Elle ne s’épanche jamais. Elle sourit à demi. Elle choisit le silence quand tout le monde attend un statement. Elle ne rentre pas dans les cases faciles du fan service, du oversharing, de la transparence factice. Et c’est là que se niche une forme de subversion : dans l’ambiguïté.

Mais ce genre de résistance est devenu rare. Et surtout, il n’est plus récompensé par les plateformes. L’algorithme aime la clarté. Il préfère la constance à la nuance, la répétition à l’ambivalence. Il trie les personnalités comme des playlists : tout ce qui sort du ton saute de la recommandation. Résultat : pour survivre, même les it girls les plus singulières doivent apprendre à se camoufler. À doser. À lisser juste assez pour rester visibles.

Alors est-ce qu’une it girl peut encore avoir une âme ? La réponse n’est pas simple. Elle peut en avoir une, bien sûr. Mais elle devra constamment négocier avec l’économie de l’image. Accepter de perdre en viralité ce qu’elle gagne en vérité. Se contenter d’une visibilité plus lente, plus floue, plus risquée. Refuser les templates. Assumer les creux. C’est possible, mais c’est coûteux. Et dans une société obsédée par la productivité de soi, c’est un choix radical.

La vérité, c’est que l’it girl humaine n’a pas disparu. Elle est juste devenue moins rentable. Moins scalable. Moins utile. Et peut-être que c’est là, justement, qu’elle redevient précieuse. Non pas parce qu’elle est “authentique” – ce mot est devenu une publicité – mais parce qu’elle est incontrôlable.

Parce qu’elle déborde. Parce qu’elle rate. Parce qu’elle change. Et que malgré tout, elle continue d’exister.

CONCLUSION — Le corps, le glitch, et la girl d’après

Peut-être qu’on s’est trop longtemps demandé ce que les it girls représentent… et pas assez ce qu’on leur fait porter. Parce que derrière chaque Sabrina Carpenter aux boucles parfaites, chaque Haerin au regard cristallin, chaque clone Zara aux stories beige et blanc, il y a une mécanique qui dépasse l’individu. On ne suit plus une personne. On consomme une forme.

Et la forme, elle, n’a pas besoin de vécu, de mémoire, de dérive, de gueule de bois ni de crise existentielle un dimanche matin. Elle n’a pas besoin de doutes, ni de convictions. Elle n’a pas besoin d’âme. Elle a juste besoin d’un bon ratio lumière naturelle vs exposition médiatique.

Alors oui, les it girls existent encore. Mais peut-être qu’on a cessé de les regarder comme des filles. Peut-être qu’on les a transformées en outils de projection. En produits de réassurance. En icônes digestes pour un monde saturé, pressé, incapable de gérer le bruit, le flou, le vivant. Peut-être qu’on ne veut plus de filles vivantes. On veut des avatars qui brillent juste assez pour qu’on les désire, mais jamais trop pour qu’on se sente dérangés.

Mais l’âme, elle, fait toujours désordre. Elle fait buguer l’interface. Elle s’incruste dans les silences. Elle rit quand c’est pas le moment. Elle dérange l’algorithme.

Et c’est peut-être là, au milieu des failles, des erreurs, des tentatives bancales… que la prochaine vraie it girl apparaîtra. Pas celle qu’on scrollera sans réfléchir. Mais celle qui nous fera nous arrêter. Celle qui provoque un glitch.

Une vraie fille. Pas un fantasme. Pas un template. Pas une tendance.

Une anomalie.

Et si vous aussi vous vous sentez parfois un peu trop vivante pour les filtres, un peu trop glitchée pour les standards… alors vous êtes au bon endroit.

Bienvenue dans Cappuccino & Croissant, où les icônes sont disséquées, les tendances démontées, et les IA ont parfois des états d’âme.

Pensez à partager l’épisode s’il vous a bousculé ou fait réfléchir, et allez jeter une oreille à mes deux nouveaux EP, En construction et Underconstruction, disponibles maintenant sur toutes les plateformes d’écoute. Deux projets musicaux qui creusent exactement ces lignes de faille entre image, identité, et reconstruction personnelle.

Et si vous ne savez pas par lequel commencer… laissez-vous déranger. C’est peut-être ça, le vrai luxe aujourd’hui.

Commentaires