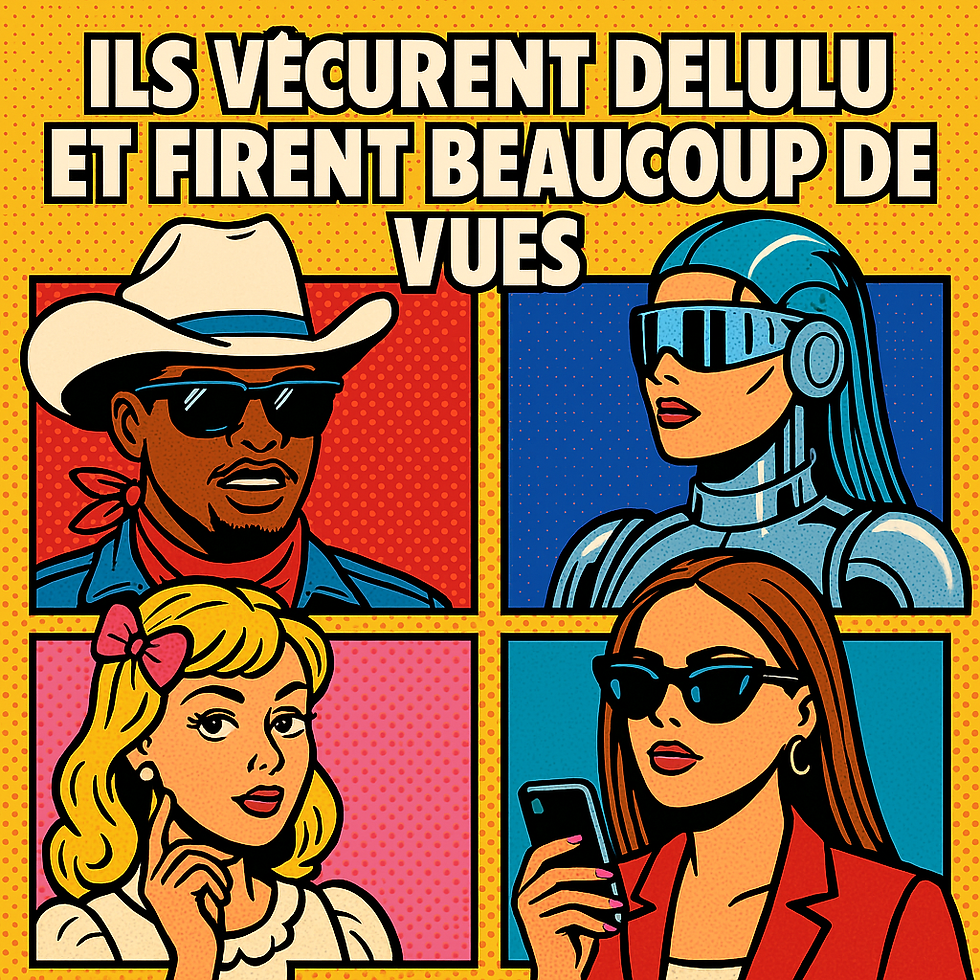

Ils vécurent delulu et firent beaucoup de vues

- Harmonie de Mieville

- il y a 3 jours

- 20 min de lecture

Il se passe quelque chose. Tu le sens. Même si tu ne sais pas encore le nommer. Une vibration dans l’air. Une surcharge dans ton feed. Des images qui clignotent, des esthétiques qui s’installent sans prévenir, et des certitudes qui se dissolvent entre deux stories sponsorisées. C’est subtil, mais constant. Et ça a un goût. Un goût de pop culture saturée, de mode ultra-consciente, de performances sociales millimétrées, de croyances digitales bricolées avec les moyens du bord. Ce n’est plus juste un phénomène. C’est un écosystème. Et il change plus vite que toi. Bienvenue cet épisode de Cappuccino & Croissant, où l’on ne va pas seulement commenter ce qui est tendance — on va disséquer ce que ça raconte. Et spoiler : ça raconte tout. Comment on s’habille, comment on espère, comment on ment, comment on rêve, comment on se survit. On aurait pu l’appeler “comment continuer à exister avec style au bord de la panne générale”, mais on a préféré un titre plus court.

À l’heure où l’actualité ressemble à un flux RSS en crise d’identité, les jeunes — et les pas si jeunes — ne se contentent plus de consommer la culture pop. Ils la digèrent, la remixent, la codent, la sabotent, la transforment en refuge, en provocation, en langage. Et ça donne un cocktail sublime de western post‑colonial, de sirènes spatiales, de coquettes dangereusement stratégiques, et de prophètes TikTok délirants. Un carnaval algorithmique. Une parade d'armures brillantes contre le néant. Dans cet épisode, on va explorer quatre de ces archétypes. Quatre esthétiques, quatre récits, quatre stratégies de survie. On commencera par Shaboozey, cow-boy postmoderne et prince de la country‑rap, qui galoppe sur les ruines de Nashville avec un lasso en 808. Puis on lèvera les yeux vers les étoiles avec les Space Sirens — ces femmes futuristes qui brillent plus fort que leurs traumas, en latex chromé. Ensuite, on atterrira dans les bureaux climatisés de l’ultra-féminité armée : coquette, blokette, office siren — elles ne sont pas là pour plaire, elles sont là pour régner. Et enfin, on plongera dans l’état mental le plus viral, le plus absurde, le plus nécessaire de notre époque : Delulu is the Solulu. Croire pour ne pas se briser. Affirmer pour ne pas disparaître. Inventer pour ne pas imploser.

Ce n’est pas juste de la mode. Ce n’est pas juste du contenu. C’est du code culturel. C’est la carte d’un monde qui a lâché le GPS. Et dans ce chaos, chaque fringue, chaque post, chaque gimmick devient une boussole. Fausse, peut-être. Mais au moins, elle pointe quelque part.

Tu n’as pas besoin d’être d’accord avec tout. Tu peux sourire en coin. Rouler les yeux. Te dire “ils en font trop”. On le sait. On en fait toujours trop. C’est le principe. C’est ça, être vivant en 2025 : être trop, être ailleurs, être en tension. Et ne pas baisser le volume. Alors prends ton café. Branche tes écouteurs. Ouvre l’onglet dans ta tête qui s’appelle “je veux comprendre ce monde sans y laisser mon âme”. Et laisse-moi t’embarquer.

On commence. Maintenant.

Shaboozey & la vague « New Western » - La country est morte. Vive la country.

Il y a un endroit où les santiags brillent plus fort que les Rolex, où les solos de guitare dégoulinent sur des beats trap, et où les cowboys boivent du bourbon dans des gobelets Starbucks recyclés. Cet endroit, c’est 2025. Et son shérif, c’est Shaboozey. Pour celles et ceux qui n’ont pas vu passer le phénomène – probablement parce qu’ils étaient trop occupés à ignorer TikTok ou à écouter en boucle les archives de Radiohead pour se rassurer sur leur pertinence culturelle –, Shaboozey est ce que l’industrie appelle un “hybride”. Un mutant. Un glitch dans la matrice Nashville. Né aux États-Unis, de parents nigérians, cet artiste a d’abord flirté avec le hip-hop avant de bifurquer vers une country déglinguée, post-genre, révoltée et méchamment virale. En avril dernier, son single « A Bar Song (Tipsy) » a écrasé les charts avec la discrétion d’un tracteur en rodéo : 19 semaines numéro 1 au Billboard Hot 100, des dizaines de millions de streams, et une hype alimentée autant par la nostalgie que par la pure absurdité de ce qu’il incarne. Il n’est pas seulement en train de marcher sur les traces de Lil Nas X. Il est en train de tracer sa propre piste, en bootcut chromé.

Mais Shaboozey n’est pas un phénomène isolé. Il est le symptôme le plus flamboyant d’un basculement plus large : l’émergence du New Western. On pourrait croire à un énième revival de la cowgirl-core ou un rebranding TikTok de la country, mais non. Ce que 2025 appelle « nouveau western » n’a que peu à voir avec les westerns spaghetti d’hier. Ici, pas de John Wayne ou de poussière d’Arizona. À la place : des planches de surf, des Stetsons iridescents, des clips tournés dans des stations-service abandonnées, et surtout, une esthétique fusionnée. Le folklore de l’Amérique profonde remixé par la génération algorithmique. Une sorte de Mad Max en slow motion, sous auto-tune. Beyoncé, évidemment, a soufflé sur les braises de cette mutation avec Cowboy Carter, un album où elle rend hommage aux racines noires de la country, tout en dézinguant les clichés racistes et sexistes du genre avec sa subtilité légendaire (c’est-à-dire aucune). L’album a été acclamé, redéfinissant ce qu’un projet country pouvait être : théâtral, queer-friendly, noir, féministe et intergalactique. Et Shaboozey ne s’est pas contenté d’applaudir depuis les gradins. Il est monté à cheval sur deux morceaux de l’album (Spaghettii et Sweet Honey Buckiin’), s’imposant comme la relève évidente – et incontestablement plus rugueuse – de ce renouveau country.

Alors que fait-on quand la country, longtemps perçue comme blanche, viriliste, homophobe et politiquement douteuse, devient le nouveau terrain d’expérimentation des artistes les plus novateurs du moment ? On observe. On écoute. Et on rit doucement, parce que c’est à la fois totalement inattendu et désespérément logique. Le New Western, ce n’est pas juste une ambiance musicale. C’est une vision. Un storytelling. Une esthétique. Selon les analystes culturels (oui, ça existe), cette tendance est le reflet d’un malaise post-pandémique mêlé à une pulsion de racines. La jeunesse ultra-connectée, saturée de néons Y2K et de réalités filtrées, cherche désormais à se réancrer dans des symboles tangibles, même s’ils sont complètement trafiqués. Les boots western deviennent le nouveau statement, les chemises à franges font leur retour dans les festivals, et les playlists Apple Music mêlent Morgan Wallen à Doja Cat sans sourciller.

L’autre raison de cette fascination westernisée : TikTok. Le réseau, en 2025, continue d’être le champ de bataille esthétique par excellence. C’est là que le line dancing a fait son comeback, que les défis viraux autour de A Bar Song ont explosé, et que la cowgirl-fusion a été désignée comme la vibe du moment. Entre deux danses de groupe et trois confessions d’anciens ex-Mormon, l’application a transformé la country d’un vieux genre poussiéreux en terrain de jeu hypermoderne. Mais Shaboozey ne surfe pas juste sur une vague. Il la provoque. Son univers visuel est dense, contrôlé, audacieux. Des clips où la narration flirte avec le rêve, où la ruralité devient punk et où les ponchos vintage rencontrent les décors de films de science-fiction. Musicalement, il marche sur une corde raide entre provocation et sincérité. Il n’y a pas de clin d’œil ironique dans sa manière de chanter une chanson de bar avec l’âme d’un poète bourré de rage et de mélancolie. Il incarne ce que peu de jeunes artistes osent aujourd’hui : un personnage. Un vrai. Avec un univers, une voix, un discours, une esthétique et un groove qui ne ressemble à rien d’autre.

Derrière le succès viral, il y a aussi un sous-texte politique plus dense qu’il n’y paraît. Parce que oui, la country est une affaire politique. Et voir un artiste noir, hip-hop, queer‑friendly et fier de ses origines nigérianes s’imposer dans un genre historiquement contrôlé par la droite conservatrice américaine, c’est tout sauf neutre. C’est un détournement. Une infiltration. Une désacralisation. Bref, c’est jouissif. Mais au-delà du message, ce qui séduit dans la trajectoire de Shaboozey, c’est qu’elle ne sent jamais le calcul. Ce n’est pas une machine à tubes façonnée par un label. C’est un bordel maîtrisé, porté par une énergie brute. Et ça, en 2025, c’est un luxe. À l’heure où tout le monde essaie d’être “safe” sur les réseaux, lui débarque avec son chapeau, son whisky et ses punchlines codées en sud profond.

La vague « New Western » ne durera peut-être pas. Peut-être que dans six mois, on se moquera de cette obsession pour les bottes à franges et les TikToks tournés dans des granges. Mais Shaboozey, lui, est déjà ailleurs. Son prochain album est en cours, il multiplie les apparitions live et les collaborations inattendues, et surtout, il semble plus intéressé par la construction d’un monde que par l’occupation temporaire des charts. Alors non, la country n’est pas morte. Elle a juste été rebootée. Et comme dans tous les bons westerns, ce ne sont pas les shérifs qui écrivent l’histoire, ce sont les hors-la-loi.

Retro-Future Femme / Space Siren - Zendaya, Beyoncé et la rébellion chromée

Il y a des tendances qui arrivent en silence, portées par quelques stylistes en avance sur leur époque. Et puis il y a celles qui débarquent comme une météorite, larguée par Beyoncé depuis une station orbitale, clignotante de chrome, de vinyle, et d’énergie galactique féministe. C’est ainsi qu’est née, ou plutôt revenue en 2025, la tendance Space Siren, alias Retro-Future Femme dans sa version la plus affirmée. Une esthétique qui mélange cuir, chrome, science-fiction kitsch et féminité aiguisée comme une lame. Plus qu’un look : une déclaration d’intention.

Tout a commencé, officiellement, en deux temps. Premier temps : Zendaya. L’actrice est entrée dans la promo de Dune: Part Two habillée comme si elle sortait d’un bar spatial pour créatures hautement bancables. Courbes métalliques, silhouettes futuristes, armures moulées comme des exosquelettes Chanel. Second temps : Beyoncé. Avec son album Cowboy Carter, elle ne s’est pas contentée de revisiter l’imaginaire western. Elle l’a broyé, pailleté, reconstruit, et catapulté dans un autre espace-temps où les cowgirls sont des reines galactiques aux bottes dorées et aux bustiers cybernétiques. Et voilà, sans préavis, l’esthétique Space Siren venait de renaître. Mais ne nous trompons pas : cette tendance n’est pas née d’un simple caprice de styliste ou d’un filtre TikTok de plus. Elle s’ancre dans une dynamique profonde : celle d’une féminité post-#MeToo, post-pandémie, post-patience. Une féminité qui n’essaie plus de se fondre, de se faire discrète, de se travestir en cool neutralité beige. Non. Elle s’affiche, elle clignote, elle scintille, elle coupe. Elle ressemble à une Blade Runner en bottines Margiela. Elle ne veut pas séduire, elle veut dominer l’espace visuel.

L’esthétique Retro-Future Femme, telle que repérée par les analystes de Loop Labs, est une réponse directe à l’obsession croissante pour la féminité affirmée, amplifiée, ultra-codée. C’est l’étape d’après la Barbiecore de 2023 ou la Coquette Girl de 2024 : ici, pas de dentelle douce ni de rose pastel, mais du vinyle, du latex, des coupes structurelles qui disent « je suis venue sauver le monde, mais pas avant d’avoir pris ma lumière ». Le Y3K remplace le Y2K. L’aéro-sexy supplante le cute-silly. Et dans les pas de Beyoncé et Zendaya, toute une génération de jeunes femmes — et de stylistes — reprennent les codes des guerrières de l’espace pour les recoder au féminin. Ce n’est pas un hasard si les hashtags #spacesiren et #retrocyberchic ont explosé sur TikTok dès mars 2025, flirtant avec les 200 millions de vues cumulées. Comme si tout le monde voulait fuir une réalité trop plate en s’imaginant pilote d’un vaisseau spatial en plexiglas rose, destination : indépendance. La Space Siren n’est pas juste belle. Elle est inatteignable. Intimidante. Elle est le contraire de la Manic Pixie Dream Girl. Elle ne vient pas t’aider à trouver ta vérité d’homme tourmenté. Elle vient te la claquer à la figure, en dansant sur un remix industriel de Donna Summer. Elle parle peu. Elle clique fort. Son talon aiguille mesure treize centimètres et sert d’antenne Wi-Fi. Elle lit Octavia E. Butler et poste des selfies en gants holographiques. Et surtout, elle n’a plus peur d’être « trop ». Trop forte, trop brillante, trop maquillée, trop lente à répondre aux DM. Elle a autre chose à faire : bâtir son empire intergalactique.

D’un point de vue mode, on assiste à une hybridation fascinante entre les silhouettes des années 1960 (pensons André Courrèges, Paco Rabanne) et les textures techno de 2099. Les mannequins défilent comme des androïdes en grève. Les bottes montantes ont remplacé les ballerines. Les lunettes oversize miroir sont le nouveau eye-contact. Les bodys sculpturaux évoquent autant un catwalk qu’un cockpit. Même les ongles deviennent armes, prolongements chromés d’une identité qu’on n’a plus peur de brandir. Mais derrière l’apparat, ce mouvement dit quelque chose de plus profond. Si la Space Siren fascine autant, c’est parce qu’elle redonne une place au mystère. À la distance. Dans un monde qui sur-exige l’authenticité, la transparence, la spontanéité — tous ces mots qui justifient qu’on exige toujours plus d’intimité des femmes — la Space Siren remet des barrières. Elle ne montre que ce qu’elle a décidé d’afficher. Elle est consciente de son corps, de son image, mais elle en fait une armure, pas une confession. Elle inverse le regard. C’est elle qui scanne, pas toi.

On pourrait croire que tout cela n’est qu’un jeu de fringues. Mais dans le miroir de 2025, les vêtements sont des outils narratifs. Beyoncé l’a compris mieux que personne. Elle ne performe pas la mode. Elle l’écrit, elle la sabote, elle la transcende. Dans Cowboy Carter, elle réussit ce que peu d’artistes osent : prendre une esthétique marginale — ici, le western noir —, et la projeter dans un futur féminin, souverain, libre. Le fait qu’elle ait choisi de le faire dans des looks mi-Mad Max, mi-Venus cyberpunk n’est pas un hasard. C’est une relecture de l’histoire, une anticipation de l’après. Et ce n’est pas uniquement sur scène que cette esthétique gagne du terrain. Dans les campagnes de pub, les clips, les editoriaux mode, on voit de plus en plus ces figures futuristes : des femmes qui ne sourient pas, qui ne séduisent pas, qui imposent. Des figures non binaires aussi, car la Retro-Future Femme est moins une affaire de genre qu’une affaire de posture. Elle dit : je contrôle le décor. Je suis mon propre filtre. Tu veux me regarder ? Reflète-toi dans ma visière.

Alors bien sûr, cette tendance aura ses dérives. D’ici quelques mois, H&M vendra des « combinaisons spatiales casual » pour le brunch du dimanche. TikTok nous inondera de tutoriels "How to look like a Space Siren when your rent is due and your eyebrows are asymmetrical." Et certaines marques tenteront d’en faire un business aseptisé. Mais à son origine, cette esthétique porte une charge radicale. Elle offre une possibilité. Celle d’exister hors des attentes habituelles, hors des étiquettes trop étroites, hors de la planète, littéralement. La mode est souvent moquée pour son inconstance. Mais parfois, elle capte des frémissements que la politique ou la littérature mettent des années à traduire. Et si la Space Siren a tant de succès, c’est peut-être parce qu’elle donne un langage à celles et ceux qui ne veulent plus s’excuser d’exister dans la lumière. Qui veulent briller, oui, mais selon leurs propres codes. Être vues, mais pas vulnérables. Être entendues, sans crier. Alors non, la Space Siren n’est pas une utopie. C’est une stratégie. Un cri de guerre en latex irisé. Une promesse d’avenir, maquillée en highlighter stellaire.

Coquette, Blokette, Office Siren : l’hyperféminité comme armure

Il paraît que la mode est cyclique. Que tout finit par revenir. Qu’on ne fait que recycler. Faux. Ce qui revient, ne revient jamais intact. Il revient armé. Et en 2025, les silhouettes ultra-genrées ont décidé de revenir non pas comme des souvenirs, mais comme des fantômes vengeurs. Talons bien enfoncés. Rouge à lèvres net. Et ironie très contrôlée. Bienvenue dans l’ère de la féminité renforcée, où les archétypes de la femme ultra-féminine — longtemps raillés, fétichisés ou réduits au silence — reprennent le pouvoir. On les appelle coquette, blokette, office siren, mob wife, cherry girl, sailor chic. Autant de micro-esthétiques qui, mises bout à bout, forment une armée. Un défilé de clichés maîtrisés, réappropriés, recontextualisés. Et que TikTok transforme chaque semaine en mouvement culturel global.

Commençons par la coquette. En surface : dentelle, rubans, jupes plissées, blush apparent et nœuds dans les cheveux. Une silhouette tout droit sortie d’un manga shojo ou d’un Pinterest victorien. Mais sous cette couche de rose poudré se cache une stratégie de subversion. La coquette version 2025 n’est pas là pour séduire les garçons, ni pour jouer les ingénues. Elle est une façade parfaitement maîtrisée, une esthétique calculée qui renverse le regard. Elle fait du rose son camouflage. Son armure. Et elle se glisse dans l’œil collectif pour mieux l’empoisonner. Comme l’écrivait très sérieusement une TikTokeuse dans un thread désormais culte : « If you think I’m soft, good. That’s the trap. » Puis il y a la blokette. Fusion improbable entre la bimbo 2003 et l’ultra-sportive streetwear. Pantalons cargos taille basse, soutien-gorge qui dépasse, maillots de foot réinterprétés comme crop tops, bouclettes baby hairs parfaitement gélifiées. Un look qui semble crier "je traîne dans le quartier avec mes potes" et "je fais des stories de mes manucures à 200€" en même temps. Elle oscille entre masculinité performative et hyperféminité ostentatoire, dans un mélange qui aurait fait buguer les stylistes d’il y a dix ans. Et c’est précisément l’objectif. Refuser d’être classée. Être cute et brutale. Vulnérable et menaçante. La blokette ne joue pas à la garçonne. Elle joue à la meuf qui peut te démonter en Air Max à strass.

Et puis, il y a l’office siren. Sans doute la plus dérangeante, parce qu’elle réactive une imagerie oubliée et longtemps méprisée : celle de la secrétaire sexy. Celle qui déambule dans les couloirs d’une tour en verre avec des escarpins pointus, une jupe crayon, un chemisier déboutonné au bon bouton. Celle qu’on retrouvait dans les clips des années 2000, les films de mauvais goût, et les fantasmes masculins jamais vraiment digérés. Mais en 2025, cette figure revient avec un twist acéré. Elle n’est plus là pour répondre au téléphone ou flirter dans l’ascenseur. Elle est là pour signer des deals, licencier ton ex, et ruiner le capitalisme à coups de gloss opaque. L’office siren, c’est la résurrection d’un pouvoir féminin qui s’assume dans ses codes les plus sexualisés sans les offrir. Elle ne demande pas la permission. Elle n’atténue rien. Elle marche dans un monde d’hommes sans baisser la voix. Et si ses talons font du bruit, tant mieux. C’est son territoire qu’elle balise. Business Insider — qui s’y connaît en corridors glacés et en tenues d’entretien — évoquait récemment l’office siren comme « le rejet le plus élégant du clean girl aesthetic ». Traduction : elle n’a pas le temps d’être minimaliste. Elle n’a pas à être neutre. Elle préfère être incendiaire.

En réalité, toutes ces esthétiques — coquette, blokette, office siren, et leurs cousines — sont autant de manières de poser la question de la féminité comme performance. Comme terrain d’action politique, artistique, identitaire. Ce ne sont pas de simples tendances. Ce sont des narrations. Des contre-discours. Des gestes. La sociologue américaine Hilary Malatino parle de « féminité tactique » : une manière d’utiliser les signes extérieurs du féminin pour mieux les retourner contre l’ordre établi. Les filles d’Instagram l’avaient déjà compris. Celles de TikTok l’ont transformé en industrie. Elles s’habillent comme des stéréotypes pour mieux les saboter. Elles flirtent avec l’image sans jamais s’y laisser enfermer. Elles brandissent la mini-jupe comme un manifeste. Et si leurs esthétiques sont si virales, ce n’est pas parce qu’elles plaisent aux mecs. C’est parce qu’elles parlent aux filles.

Ce qui frappe dans cette hyperféminité contemporaine, c’est à quel point elle est codée. Elle ne laisse rien au hasard. Les tenues sont des puzzles. Les références sont multiples : films cultes, stars de la Gen Z, archives Y2K, culture clubbing, teen shows, et glamour de red carpet. Rien n’est laissé au naturel, et c’est tout l’intérêt. On est loin de la fausse coolness effortless des années 2010. Ici, tout est effort. Tout est contrôle. Tout est stratégie. Et dans un monde où le contrôle du corps féminin reste un enjeu constant, revendiquer l’artifice devient un geste de pouvoir. Teen Vogue confirme cette lecture. Dans son rapport des tendances 2025, le média note que ces esthétiques deviennent des "outils d’affirmation identitaire dans un monde qui, sous couvert d’égalité, reste normatif et punitif". Autrement dit, ces looks sont des gestes de survie. Des parades symboliques. Des danses de guerre pastel.

On pourrait rire de l’explosion de ces micro-trends, si elles n’étaient pas si révélatrices. De l’état du monde. De l’évolution des normes. De la capacité d’une génération à rejouer les règles avec ironie, cynisme et glamour. Celles qui s’habillent en coquette ne veulent pas revenir en 1820. Celles qui s’habillent en office siren ne veulent pas bosser chez Deloitte. Et celles qui adoptent le look blokette ne rêvent pas de devenir footballeur. Elles veulent brouiller les pistes. Créer des zones floues. Être là où on ne les attend pas. Alors oui, en 2025, la féminité est une armure. Parfois rose bonbon. Parfois noire vinyle. Parfois en cuir blanc et bas couture. Mais toujours chargée de sens. Toujours portée avec une conscience aiguë du regard qu’elle attire. Et de ce qu’elle protège.

Delulu is the Solulu

Il y a des mots qui changent le monde. Il y a des mots qui changent l’algorithme. Et il y a ceux, plus rares, qui font les deux. Delulu en fait partie. Né sur Twitter comme une contraction mignonne de “delusional”, élevé sur TikTok comme un cri de ralliement générationnel, il s’est muté en dogme : “Delulu is the Solulu.” Une formule aussi absurde qu’addictive, qui s’est installée comme un mantra sacré sur les lèvres de millions de jeunes gens épuisés. Une prière nouvelle, pour une époque qui a perdu la foi mais pas le besoin d’y croire.

À l’origine, c’était une blague. Un mème. Une manière légère de justifier des fantasmes un peu ridicules. Croire que ton crush t’aime secrètement. Que tu vas décrocher ce CDI après un entretien bancal. Que le karma finira par se charger de ta manager passive-agressive. Le tout en sachant très bien que rien de tout ça ne va probablement se produire. Mais plus les mois ont passé, plus delulu a changé de dimension. Ce n’était plus un simple délire. C’était une stratégie de vie. Une rébellion douce. Une spiritualité remixée en 30 secondes chrono, avec autotune en fond sonore. Selon The Guardian, le phénomène est une réponse directe à la précarité psychologique d’une génération à qui on a tout promis sauf la stabilité. Une génération qui a grandi avec le développement personnel en trame de fond, mais pour qui les coachs en ligne et les planificateurs de gratitudes n’ont pas suffi. Parce qu’en 2025, être réaliste, c’est déprimant. Delulu, c’est un refus. Un rejet de la logique, de la productivité, du pessimisme ambiant. C’est croire au miracle non pas parce qu’il est probable, mais parce qu’il est nécessaire. Parce que la vérité, telle qu’on la vend sur BFM ou dans les manuels d’orientation, n’offre aucun rêve vivable.

Sur TikTok, les vidéos estampillées delulu mindset pullulent. Elles cumulent des centaines de millions de vues. On y voit des filles répéter “I already got the job” en boucle avant même d’avoir postulé. Des garçons affirmer qu’ils sont déjà dans une relation stable avec leur crush, même s’ils ne se sont jamais parlé. Des étudiant·es expliquer que leur diplôme est déjà à eux, que leur compte bancaire est déjà rempli, que l’univers travaille for them. Un mélange fascinant de pensée magique, de visualisation, de fake it till you make it — mais avec une conscience aiguisée de l’absurde. Parce que delulu n’est pas une illusion naïve. C’est une illusion consciente. Une illusion utilisée comme arme. Un peu comme ces enfants qui s’inventent des mondes entiers pour survivre à la brutalité du réel. Sauf qu’ici, les enfants ont 22 ans, un crédit étudiant sur le dos, et des deadlines à respecter dans des open spaces aseptisés. Et plutôt que de sombrer dans le cynisme, ils préfèrent répondre par une surcouche de fantasme. Le monde ne veut pas de moi ? Je vais imaginer qu’il m’appartient. Le rejet, la solitude, l’invisibilité ? Je vais les transmuter en roman intérieur où je suis la star, la boss, le main character en Technicolor.

La force du delulu, c’est qu’il fait un pas de côté. Il ne cherche pas à corriger la réalité. Il la contourne. Il refuse le débat, le commentaire, la critique. Il se fout des preuves. Il décrète. Il prophétise. Il auto-invente. Il se nourrit des rêves, mais aussi du besoin urgent d’en avoir. Parce que quoi d’autre ? Croire qu’on va “s’en sortir” grâce à la méritocratie ? Qu’un CDI mal payé et une routine métro-pain-gratin vont suffire ? La société post-pandémique a fini d’user la croyance dans le système. Alors à défaut, on croit en soi. Même si c’est faux. Surtout si c’est faux. Ce n’est pas anodin si le delulu mindset a explosé en parallèle du burnout généralisé, de l’effondrement de la santé mentale étudiante et de la montée en flèche des prescriptions d’antidépresseurs. Le delulu est une réponse païenne à un monde trop rationnel. Un monde qui exige la performance, la preuve, la rentabilité. Là où les anciens priaient les dieux, les jeunes scrollent et affirment : “My manifestations are already happening.” C’est absurde, mais c’est utile. Et si ça ne marche pas, au moins c’est stylé.

Il faut aussi comprendre que delulu est une esthétique. Une posture. Une vibe. C’est croire qu’on est la protagoniste d’un film dramatique, même quand on mange seule dans un kebab. C’est marcher comme si une caméra te suivait. C’est s’acheter des fleurs, se prendre en photo dans une salle d’attente glauque, et ajouter “vibe check” en légende. C’est porter des lunettes de soleil à l’intérieur. C’est transformer l’ennui en comédie. L’humiliation en lore. L’échec en épisode pilote. Bref : c’est survivre par la fiction. Et le plus fascinant, c’est que ça marche. Pas parce que l’univers écoute. Mais parce que la posture mentale modifie la manière dont on agit, dont on se montre, dont on persiste. C’est de la neuroplasticité TikTok-compatible. Un placebo socioculturel. Et comme tout placebo, il ne soigne pas tout. Mais il aide. Il donne de l’élan. Il recrée du désir là où tout semblait figé. Il redonne du style au chaos.

Bien sûr, les critiques sont nombreuses. On accuse le delulu d’être toxique, déconnecté, irresponsable. De créer des attentes irréalistes. De renforcer la confusion entre vie intérieure et réalité partagée. Peut-être. Mais faut-il vraiment rappeler que le monde réel n’a jamais fait preuve d’un grand sens des responsabilités ? Que la logique n’a jamais sauvé personne d’un effondrement émotionnel à 3h du matin ? Que l’objectivité n’a jamais réchauffé un cœur vide ? Delulu n’est pas un mensonge. C’est une résistance. Une tentative de reprendre la narration. De créer un espace où le rêve n’est pas ridicule, mais nécessaire. Où l’on peut croire à l’amour, à la réussite, à la beauté, même quand rien n’indique que c’est plausible. C’est l’imagination comme système immunitaire.

En 2025, les religions traditionnelles reculent, mais le besoin de croire est toujours là. Il mute. Il se digitalise. Il se viralise. Il devient performatif, communautaire, algorithmique. Et au lieu de prières, on a des affirmations. Au lieu de prêtres, des influenceurs. Au lieu de dogmes, des sons remixés en boucle. Mais le fond reste le même : une quête de sens, de transcendance, d’espoir. Alors non, delulu n’est pas une pathologie. C’est une culture. Une liturgie de l’absurde. Une foi reprogrammée en langage Zoomer. Et si ça peut donner un peu de lumière à celles et ceux qui avancent à l’aveugle, alors c’est peut-être, justement, la solution.

Conclusion — Et si le chaos avait un dress code ?

Quatre tendances. Quatre visages d’une époque qui ne sait plus trop dans quelle direction regarder, alors elle met des boots western, une combi spatiale, du gloss cerise et elle s’invente une réalité plus douce. Ce n’est pas une fuite. C’est une méthode. Une architecture du style au service de la survie. Parce qu’en 2025, on n’a pas le luxe d’attendre que le monde aille mieux pour exister. On ne peut pas se permettre d’être “juste soi-même” quand tout pousse à la dilution. Alors on performe. On accentue. On brille. On exagère. On porte des tenues qui racontent plus que nos mots, parce que parfois, parler fatigue. On devient notre propre storyboard. Notre propre décor. Notre propre religion.

Shaboozey a ramené les cowboys noirs en haut des charts, avec des chansons qui transforment les bars en temples et les santiags en drapeaux. Les Space Sirens, elles, ont reconquis le cosmos — un talon à la fois — avec des bodys métalliques et des regards de cyborgs lucides. Les coquettes, les blokettes, les sirènes de bureaux ont cassé la vitrine patriarcale pour mieux se prendre en photo dedans. Et les delulus ont compris que la réalité, laissée à elle-même, n’est pas toujours un safe space. Alors elles l’ont réécrite. Ce n’est pas que de la mode. Ce n’est pas que du contenu. C’est du code. C’est de la mythologie contemporaine. Ce sont les nouveaux archétypes, glitchés, post-ironiques, ultra-connectés. Ce sont les façons qu’a trouvées cette génération pour résister à l’effacement. Pour être vues. Pour ne pas se laisser réduire à une fonction, un job, un échec ou un algorithme. C’est ce que nous appelons ici — humblement, bruyamment — la culture pop. Mais si on voulait être plus honnête, on pourrait aussi dire : c’est de la poésie en très haute résolution.

Alors, si ces histoires résonnent. Si ces visages te ressemblent un peu. Si tu te reconnais dans la cowgirl qui code, dans la stagiaire en jupe latex ou dans la fille qui se murmure “ça va marcher” en fixant son plafond — sache une chose : t’es pas seule. Et t’es pas folle. T’es dans l’époque. T’es dans le glitch. T’es dans le vivant. Et si tu veux continuer à naviguer dans ces zones floues avec moi, tu sais où me trouver. Le podcast Cappuccino & Croissant revient chaque semaine pour creuser, décoder et souffler sur les braises du chaos culturel. Mais ce n’est que la surface.

💿 Il y a ma musique, aussi — GLITCH, mon dernier album, est dispo sur toutes les plateformes. C’est ce même monde, mais en synthés, en colères douces et en refrains que personne ne t’a demandés d’aimer.

📚 Il y a mes livres — des nouvelles sci-fi, des thrillers psychologiques, des contes et des essais. Des mots pour celles et ceux qui ne rentrent dans rien, mais veulent tout comprendre. Même le vide.

🖥️ Il y a mon site, mes réseaux, mes vidéos, mes lives. Ce n’est pas une marque. C’est un endroit. Un refuge pour les gens qui réfléchissent trop, qui ressentent trop, et qui refusent de le cacher.

Alors si tu veux explorer tout ça, plonge — sans ironie, cette fois. Le lien est dans la bio. Ou dans ton instinct. On se retrouve très vite. Dans tes écouteurs, dans tes lectures, dans tes pensées. Et peut-être, bientôt, dans ton propre glitch. À très bientôt. 💙

Comments